- 95 -

Ирина Тарасова (Саратов)

«КАЖДЫЙ БЫ ПОДУМАЛ, КАК ПОДУМАЛ ПУШКИН»:

КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ

Строки, вынесенные в заглавие статьи, принадлежат Г. Иванову. Они не только определяют один из важнейших интертекстуальных источников ивановской поэзии – творчество А. С. Пушкина, но и очень точно обозначают сам предмет нашего исследования – ментальный («как подумал»), а не собственно языковой план интертекстуальности. На важность этого ментального (иначе – когнитивного) плана указывал в одной из своих работ Ю. С. Степанов. Определяя интертекст как естественную среду обитания культурных концептов, Ю. С. Степанов говорит о том, что интертекст – это лишь первый, языковой этаж взаимодействия текстов. Следущие «этажи» состоят из нечитаемого – понятий, образов, представлений, идей – «ментальных миров» или их ячеек [Степанов 2001, 3]. Иными словами, являясь на языковом уровне отсылкой к прототекстам, интертекстуальные включения на когнитивном уровне отсылают к ментальным (возможным) мирам создателей текстов. ¹

На наш взгляд, для описания когнитивного аспекта («этажа») интертекстуальности может быть использована теория концептуальной интеграции Марка Тернера – Жиля Фоконье [Fauconnier, Turner 1994]. В качестве базового термина эта теория выдвигает понятие ментального пространства – специфической структуры представления знаний, которую создает говорящий в процессе осмысления ситуации.

Суть процесса концептуальной интеграции состоит в следующем. Концептуальная проекция из одного ментального пространства на другое, описанная в теории метафоры Лакоффа – Джонсона, всегда включает проекцию на «средние» пространства: абстрактное «generic» и более богатое «blended». При этом бленды комбинируют специфику пространств «источника» и «цели» (в терминах Лакоффа – Джонсона), производя впечатление «невозможной» структуры. В целом бленд – это мир, структурированный по своим собственным законам, на который проецируются два исходных мира. Что касается пространства «generic», то оно отражает роли, фреймы, схемы, общие для двух входных пространств. Предложенная модель является базовой и может осложняться увеличением числа входных и родовых пространств, в пределе образуя гипербленд.

М. Тернер и Ж. Фоконье понимают блендинг как динамическое образование, в котором происходит одновременное удержание внимания на двух компонентах образа, при этом подчеркивается логическая несовместимость двух понятий, что и характерно для тропов. Например, в оригинальном поэтическом образе Г. Иванова «веч-

¹ С. Золян в работе «О семантике поэтической цитаты» проницательно заметил, что цитация задает отношения не между языковыми выражениями и их смыслами, а между мирами и описывающими их контекстами, являясь средством установления межмировой референции: цитация оказывается спосо5ом «вырывания» высказывания из того мира, в котором оно было высказано, и «привязывания» к тому миру, в котором оно высказывается [Золян 1989, 161]. Ср. с этой точки зрения замечание Н. А. Фатеевой о том, что «интертекстуальное взаимодействие вызывает наложение определенных фрагментов картин (мира, – И. Т.) различных художников» [Фатеева 2000, 170].

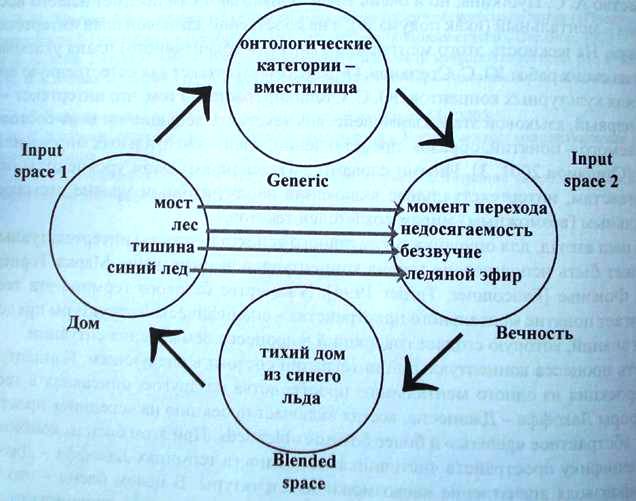

ность – дом из синего льда» (см. рис. 1) таким общим ментальным пространством, объясняющим процесс возникновения блендингового образа, является фрейм «онтологические категории – вместилища»; исходное пространство1 – фрейм дома; исходное пространство2 (область цели) – фрейм вечность, со слотами которого на правах символических означающих соотносятся слоты исходного фрейма, являющиеся его активными зонами; результирующее пространство-бленд – ключевая метафора вечности, существующая в возможном мире на правах художественного денотата.

По мнению авторов концепции, блендинг является универсальным когнитивным механизмом, действующим и в области метафоры, и в области аналогий и шуток, дериватов и комбинированных грамматических конструкций, а также в других, не лингвистических областях знания. В нашем исследовании делается попытка применитькогнитивный механизм блендинга к «чужому слову» как организующему центру интертекстуального произведения. Входящие пространства при этом понимаются несколько шире – не просто как фреймы определенных концептуализированных областей, а как «возможные миры» поэзии автора – Георгия Иванова и создателей прототекстов.

Выбор материала исследования предопределен давно отмеченным в литературоведении фактом центонности поэтического творчества Г. Иванова, названного В. Ф. Марковым «русским цитатным поэтом» [Марков 1967]. Примеры, подвергающиеся интерпретации, носят характер интертекстуальных включений различных типов: точных цитат, цитат-трансформаций, цитат-эпиграфов. Однако при внешнем раз-

личии языковых типов интертекстуальности ее когнитивный механизм обладает определенной универсальностью.

В дальнейшем изложении материала мы ориентируемся на типологию интертекстуальных взаимодействий, предложенную в работе Г. В. Денисовой и основанную на функциональном сопоставлении риторических фигур и аллюзий. В книге Г. В. Денисовой «В мире интертекста: язык, память, перевод» вслед за итальянским исследователем Дж. Конте выделяются следующие группы интертекстуальных связей:

• метафорические, построенные на сопоставлении образов прото- и метатекста;

• иронические, в котором эти образы противопоставлены друг другу;

• диалогические, привлекающие внимание к культурной традиции, художественному дискурсу как таковому, существующие как отсылка к творчеству цитируемого поэта в целом;

• энигматические, находящиеся в отношениях загадки и отгадки;

• парафрастические, построенные на описании одной и той же ситуации, в результате чего отражающие ее тексты могут рассматриваться как синонимичные [Денисова 2003, 64].

Рассмотрим парафрастический тип отношений между исходным и результирующим пространствами в стихотворении Г. Иванова из цикла «Посмертный дневник» ².

«Побрили Кикапу в последний раз,

Помыли Кикапу в последний раз!

Волос и крови полный таз,

Да-с».Не так... Забыл.. . Но Кикапу

Меня бессмысленно тревожит,

Он больше ничего не может,

Как умереть. Висит в шкапу –

Не он висит, а мой пиджак –

И все не то, и все не так.Да и при чем бы тут кровавый таз?

«Побрили Кикапу в последний раз...»

Стихотворение Г. Иванова начинается видоизмененной, что подчеркивается самим автором («Не так... Забыл...»), цитатой из стихотворения поэта футуристического круга Тихона Чурилина «Побрили Кикапу в последний раз...». Стихотворение входило в сборник 1915 года «Весна после смерти», который Т. Чурилин опубликовал после двухгодичного пребывания в лечебнице для душевнобольных. Основные мотивы книги, высоко оцененной Н. Гумилевым, – одиночество, болезнь и смерть: «Тема его – это человек, вплотную подошедший к сумасшествию, иногда даже сумасшедший. Но в то время, как настоящие сумасшедшие бессвязно описывают птичек и цветочки, в его стихах есть строгая логика безумия и подлинно бредовые образы» [Гумилев 1990, 193], в том числе, Кикапу. Согласно комментариям к тому «Поэзия русского футуризма», Кикапу –

² При парафразировании интертекст реализует функцию сравнения как риторической фигуры: поэтическое слово очерчивается как образ, получающий смысл только во взаимном восполнении значений, для которых представляется субъективная синонимия [Денисова 2003, 64].

представитель одноименного племени американских индейцев; у Чурилина – имя автобиографического персонажа нескольких стихотворений и повести «Конец Кикапу». Образ используется Г. Ивановым как своеобразный символ бессмысленности жизни и умирания, человеческой обреченности на смерть («Но Кикапу Меня бессмысленно тревожит, Он больше ничего не может, Как умереть»).

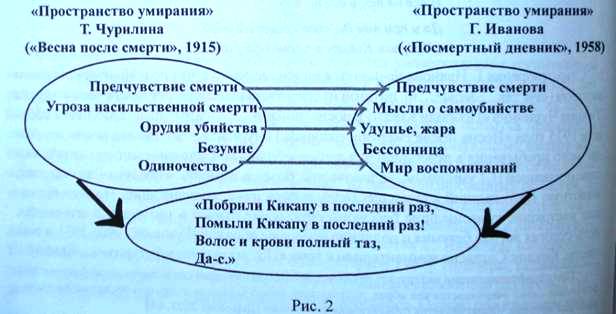

Стихотворения Т. Чурилина и Г. Иванова сопоставимы не только и не столько на уровне образа, сколько на уровне их ментальных миров (пространств), названных нами «пространствами умирания» (см. рис. 2). В этих мирах выделяются коррелирующие между собой мотивы, прежде всего, мотив предчувствия смерти: «Урод умирающий», «моя смерть за спиной», «пока он не во гробе», «настежь обе двери» у Т. Чурилина – «может быть, последний пустозвонный вечер мой», «иду к смерти семимильными шагами»,«я даже не могу с постели встать» и подобными Г. Иванова. Встречаются и дословные лексические переклички: «иду на дно, пора давно» (Т. Чурилин) – «я на дне», «пора мой друг, пора» (Г. Иванов). В числе других мотивов – слотов фрейма «умирание», структурирующих каждый из миров, – мысли о самоубийстве, одиночество, мучения.

Кроме того, определяющим для Чурилина является мотив внешней угрозы смерти (особенно в цикле «В больнице»). Метонимический след этой угрозы, исходящей от режущего инструмента, сохраняется и в образном строе стихотворения про Кикапу. Для Иванова этот мотив нехарактерен, зато актуализированным оказывается мотив самоубийства («узкою бритвой иль скользкой петлей»), соответствующей реинтерпретации в связи с этим мотивом подвергается и ключевой образ: «Висит в шкапу – Не он висит, а мой пиджак». «Не-вполне-совместимость» двух миров прекрасно осознается и самим Г. Ивановым: «И все не то, и все не так», «Да и при чем бы тут кровавый таз?». Однако общность «родового» пространства, которую можно определить как внимание к пограничной ситуации перехода от жизни к смерти, заставляет вновь в финальной строке возвратиться к претексту, его образу, запечатлевшему этот переход: «Побрили Кикапу в последний раз...»

По законам бленда построены многие стихотворные тексты Г. Иванова периода эмиграции, в композиции которых отчетливо различаются два исходных пространства – условно Петербурга и чужбины, совмещенные в актуальном пространстве лирического героя. Мы рассмотрим пример с диалогическим типом взаимодействия контекстов Г. Иванова и О. Мандельштама:

В Петербурге мы сойдемся снова,

Словно солнце мы похоронили в нем...

О. МандельштамЧетверть века прошло за границей,

И надеяться стало смешным.

Лучезарное небо над Ниццей

Навсегда стало небом родным.Тишина благодатного юга,

Шорох волн, золотое вино...Но поет петербургская вьюга

В занесенное снегом окно,

Что пророчество мертвого друга

Обязательно сбыться должно.

В качестве эпиграфа фигурирует начало стихотворения О. Мандельштама «бессолнечного» (Л. Панова) периода: «В Петербурге мы сойдемся снова, Словно солнце мы похоронили в нем...» По мнению К. Тарановского, образ черного/похороненного солнца у Мандельштама символизирует культурный и духовный свет, который погас [Тарановский 2000, 121]. В стихотворении Иванова акцент сделан не на образе солнца, а на мотиве встречи, выраженном в тексте-источнике предикатом «сойдемся». Этот мотив встречи, которая для лирического героя Иванова становится одновременно и возвращением, лежит в основе бленда своего и чужого слова (и мира).

Два исходных пространства – Петербурга (прототекета) и Ниццы (метатекета) – находятся в первых 6 строках в отношениях контраста. Черному бархату советской ночи/всемирной пустоты противопоставлено лучезарное небо над Ниццей, северу – юг, черному цвету – золотой, пению ( Все поют блаженных жен родные очи; хоры сладкие Орфея) – тишина (благодатного юга), имплицитному холоду (У костра мы греемся от скуки) – имплицитное (юг) и экстралингвистическое тепло, и даже театральному шороху (Слышу легкий театральный шорох) – шорох волн (возможно, что и культуре – природа).

Собственно пространство бленда возникает в последней строфе, вводимой противительным союзом «но»:

Но поет (!) петербургская вьюга...

Таким образом, источник пения, музыки, поэтического слова и вдохновения связывается с петербургским пространством.

В занесенное снегом окно...

Но само это окно находится в непосредственной близости от лирического героя, т. е. в пространстве Ниццы, которому снег не знаком. Так возникает «невозможная» с точки обыденной логики структура бленда, совмещающего «свой» и «чужой» миры.

Последние строки описывают общее (родовое) пространство, объясняющее возникновение бленда. В его основе – ключевой для эмиграции мотив встречи и возвращения (главным образом, ментального: во сне, в воспоминании, в творчестве). Начинаясь репликой-несогласием («надеяться стало смешным»), стихотворение заканчивается признанием абсолютной правоты оппонента: «... пророчество мертвого друга Обязательно сбыться должно».

Проблеме биспациальности, точнее даже, не дву-, а многопространственности художестве иного мира (на примере В. Набокова) посвящена известная статья Ю. И. Левина [Левин 1998]. Многие ее положения применимы и к поэтике позднего Г. Иванова, что заставляет предполагать их в некотором смысле универсальность для литературы русского зарубежья В частности, выводы о том, что пространство покинутой России иногда оказывается для автора более реальным, нежели ирреальное пространство чужого (ставшего или не ставшего родным) мира, можно было бы подтвердить и стихами Г. Иванова, которым предпослан эпиграф из Г. Адамовича: «Имя тебе непонятное дали, Ты забытье. Или – точнее – цианистый калий Имя твое»:

Как вы когда-то разборчивы были,

О, дорогие мои.

Водки не пили, ее не любили,

Предпочитали Нюи.Стал нашим хлебом – цианистый калий,

Нашей водой – сулема.

Что ж? Притерпелись и попривыкали,

Не посходили с ума.Даже напротив – в бессмысленно-злобном

Мире – противимся злу:

Ласково кружимся в вальсе загробном

На эмигрантском балу.

Данный тип интертекстуальности вслед за Дж. Конте можно определить как метафорический. Образ цианистого калия, относящийся в прототексте Г. Адамовича к имени незнакомца, чувствам лирического героя, которые вызваны его называнием (жизнь без него подобна смерти, а имя подобно яду – ее причине), в метатексте Г. Иванова характеризует «хлеб чужбины» (Стал нашим хлебом цианистый калий). Кроме того, реверсивное чтение эпиграфа после текста позволяет, на наш взгляд, прочитывать его как номинацию России (ср. «Россия тишина, Россия прах. А может быть, Россия – только страх. Веревка, пуля, ледяная тьма И музыка, сводящая с ума»): жизнь без нее подобна смерти, и само ее имя «отравно», говоря словами раннего Г. Иванова. «Мостиком», связывающим референты этих образов, является, видимо, принадлежность героя Адамовича и самого автора прототекста сначала миру оставленной России («вы»), а затем – миру эмиграции («мы», «нашим»). Через ключевой метафорический образ цианистого калия осуществляется соотнесение двух миров – прошлой России и чужбины, а метаописагелыше строки Г. Иванова из «Посмертного дневника»: – «И совсем я не здесь, Не на юге, а в северной

царской столице. Там остался я жить Настоящий, Я весь, Эмигрантская быль мне всего только снится», – вполне объясняют авторскую трактовку пространства чужбины как пространства смерти.

Иронический тип интертекстуальности характеризуется тем, что «присутствие внутри текста иронической аллюзии остается немотивированным, фальшивым» [Денисова 2003, 64]. К этому типу интертекстуальности можно отнести включенную в стихотворение «Голубизна чужого моря» деформированную цитату из Пушкина. У Пушкина: «И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты, И силой кроткой и любовной Смиряешь буйные мечты, Твоим огнем душа палима Отвергла мрак земных сует, И внемлет арфе серафима В священном ужасе поэт». У Иванова: «Фитиль, любитель керосина, Затрепетал, вздохнул, потух – И внемлет арфе Серафима В священном ужасе петух». Модель интеграции концептуальных пространств приобретает контуры гипербленда, так как входящая цитата сама по себе метафорична.

Мы имеем два входных п pocr ранства – пространство Пушкина, в котором поэт рассматривается как Пророк, вещающий Божью волю, а поэзия – как преобразующая мир (в соответствии с Божьим планом) сила. Второе входное пространство – мир позднего Иванова, где «чудная музыка» «ничего не в силах изменить», а сама поэзия – «выспренняя болтовня». Именно из этого пространства приходит в мирбленда «петух» – в цикле «Rayon de rауоnnе» («Отдел искусственных тканей»), реализующем доминантную идею бессмысленности искусства, он представлен звукоподражанием «кукуреку», которое, однако, видится автору более естественным, чем жалкие потуги поэтов. «Ку-ку-реку или бре-ке-ке-ке?» как символы бессмысленно сти поэтической речи возникают и в «Посмертном дневнике». Таким образом, пеух Г. Иванова иронически сопоставим с поэтом пушкинского мира, так же, как фитиль являет сниженный коррелят «огня души». Совмещение в пространстве бленда петуха и арфы серафима представляется совершенно невозможным, «фальшивым», однако эта противоречиво-гибридная структура обусловливается базовой схемой абстрактного generic. Общее пространство, обеспечивающее понимание читателем пушкинской метафоры, может быть обозначено как «коммуникативная цепь Творец – поэт – мир». Родовой мир, возвышающийся над пространством результирующего бленда стихотворения Г. Иванова, содержит идею «нарушенной коммуникации»: поэт не связан с Богом и, следовательно, не может восстановить мировую гармонию.

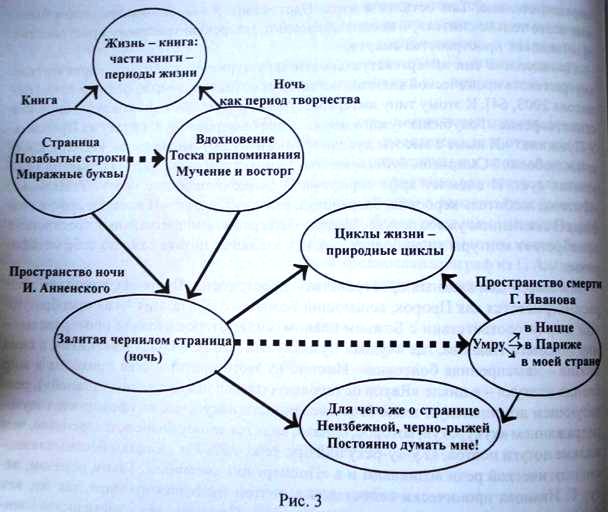

Как образец энигматического типа взаимодействия текстов может быть рассмотрена первая строфа стихотворения с эпиграфом из И. Анненского: «Мне всегда открывается та же Залитая чернилом страница...» (см. рис. 3);

Может быть, умру я в Ницце,

Может быть, умру в Париже,

Может быть, в моей стране.

Для чего же о странице

Неизбежной, черно-рыжей

Постоянно думать мне!

Образ страницы появляется у Иванова в тексте под эпиграфом, где его символический смысл эксплицирует лексема «умру» и оценочные прилагательные: «Может быть, умру в Париже, Может быть, в моей стране. Для чего же о странице Неизбежной, черно-рыжей Постоянно думать мне!». Сложность данного примера в том, что в ассоциативном пространстве прототекста «Тоска припоминания» образ страницы вовсе не является перифрастическим обозначением Ночи-смерти, хотя в других произведениях Анненского эта коннотация присутствует. «Залитая чернилом страница» – метафорическое обозначение ночи как периода мук творчества. Но сам нетривиальный метафорический перенос из области-источника (книга) в область-цель (части суток) может быть объяснен через родовое пространство – жизнь?книга, где ночь, естественно, может быть представлена как страница. Используя оригинальную метафору И. Анненского как, в свою очередь, входное пространство в новый бленд, Г. Иванов актуализирует не это родовое пространство, а не менее традиционное «циклы жизни человека – природные циклы». Проецируясь на фрейм смерть «возможного мира» Г. Иванова, Ночь-страница становится ее аллегорическим изображением, при этом снимается недоговоренность и многозначность, присущая этому образу в прототексте.

Итак, интертекстуальность является одним из действенных средств динамизации поэтических структур и их восприятия. Рассмотренный в динамическом, синергетическом аспекте интертекст представляет собой объективно существующую информационную реальность, функциональными разновидностями которой являются прототекст и метатекст [Кузьмина 1999, 20]. Находящийся в состоянии хаоса, он упорядочивается в результате творческой деятельности субъекта. «Интертекст в целом – реальность, недоступная автору до тех пор, пока он не очерчивает «внутри нее» некоторую область со множеством входящих в нее прототекстов», – отмечает Н. А. Кузьмина [Кузьмина 1999, 30]. Эти очерчиваемые каждым автором внутренние области интертекста есть не что иное, как «ячейки ментальных миров», «ментальные пространства», концептуальная интеграция которых и обеспечивает когнитивный механизм действия интертекстуальности.

ЛИТЕРАТУРА

Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М., 1990.

Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, память, перевод. М., 2003.

Золян С. Т. О семантике поэтической цитаты // Проблемы структурной лингвистики. 1985–1987 М., 1989. С. 152—165.

Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. Екатеринбург – Омск, 1999.

Левин Ю. И. Биспациальность как инвариант поэтического мира В. Набокова // Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 323–392.

Марков В. Ф. Русские цитатные поэты: Заметки о поэзии П. А. Вяземского и Г. Иванова // То honour R. Jakobson. Vol. II. The Hague – Paris, 1967. P. 1237–1288.

Панова Л. Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003.

Степанов Ю. С. «Интертекст», «интернет», «интерсубъект» (к основаниям сравнительной концептологии) // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2001. Т. 61. № 1. С. 3–11.

Тарановский К. О поэзии и поэтах. М., 2000.

Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. М ., 2000.

Fauconnier G., Turner M. Conceptual Projection and Middle Space. UCSD: Department of Cognitive Science University of California. Technical Report 9401. La Jolla, California, 1994.